|

|

Herramientas de la Red de Historia de los Medios | Año 1 | N° 4 | 2011

Televisión y vanguardia

Fragmentos de Nanook of the North / Nanook el esquimal (Robert Flaherty, 1922), Primary (Robert Drew, 1960), Gimme Shelter (Albert y David Maysles, 1970)

y Chronique d’un été (Paris 1960) / Crónica de un verano (Paris 1960) (Jean Rouch y Edgar Morin, 1961).

Paola Margulis

ReHiMe | Red de Historia de los Medios

CABA | Argentina | 2011

Se permite la reproducción total o parcial citando la fuente

|

|

| |

|

|

|

| |

| La noción de cine directo / cinéma vérité nos retrotrae hacia un momento en que las potencialidades de desarrollo del medio televisivo estaban abiertas hacia la exploración y experimentación en sentido amplio. Se trata de un período breve pero decisivo, en el que televisión y vanguardia se articularon; situando una mirada de cambio en torno del dispositivo documental. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Dicho breve lapso temporal –desdoblado en tres escenarios diferentes: Francia, Estados Unidos y Canadá-, sintetiza un momento en que la televisión funcionó como un lugar de ensayo para la forma, y como disparador para un salto tecnológico. Tal como afirma Rafael Tranche, se trata de la influencia técnica y formal que un medio, en plena expansión en los años cincuenta, ejerció sobre diversos ámbitos de la comunicación y el espectáculo: “Aquello que inicialmente definió la televisión como un simple mecanismo técnico, la transmisión instantánea de imágenes y sonidos, ahora había adquirido rango de nueva forma expresiva con sus propios sistemas de producción (la realización multicámara y el montaje en tiempo real)” (Tranche, 2008: 36). Podemos situar este momento, un tanto antes de la emergencia de los “nuevos cines”, cuando la televisión comenzó a despertar un interés creciente ante el anquilosamiento del cine comercial (Tranche, 2008: 36). Richard Leacock, uno de los integrantes del grupo de Robert Drew, recuerda dicha instancia de experimentación formal y técnica del siguiente modo: “Pronto tuvimos el equipamiento que habíamos soñado, y a veces funcionaba. El punto central es que estábamos experimentando. Todas las reglas eran nuevas. Estábamos, de hecho, desarrollando una nueva gramática la cual era totalmente diferente del cine silente y del cine ficcional” (Macdonald y Cousins, 1998: 253-254). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Los efectos de esta tendencia impactaron tanto en el cine como en la televisión, sobre todo en lo referente a la utilización de equipos de 16 mm y el sonido directo sincronizado. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Cambios técnicos y estéticos |

|

| |

|

|

|

| |

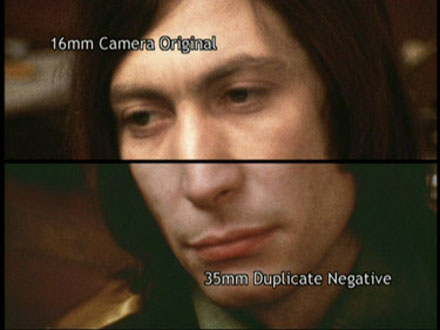

| Hacia el comienzo de la década del sesenta, una serie de innovaciones tecnológicas en lo que refiere a equipos de cámara y sonido acompañó una revolución en las formas de expresión. Hasta ese momento, los documentales eran filmados utilizando voluminosas cámaras de 35 mm que resultaban difíciles de manipular. La profesionalización de los equipos de 16 mm –ya mucho más pequeños y livianos- permitió filmar con una facilidad de desplazamiento y fluidez, hasta el momento desconocida. Paralelamente, la mayor velocidad de la película de 16mm implicaba la menor necesidad de luz para obtener una imagen aceptable, lo cual volvió posible filmar situaciones con luz natural (Macdonald y Cousins, 1998: 249). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Tal como explican Robert Allen y Douglas Gomery, el avance decisivo en la grabación de sonido sincronizado se produjo en torno a 1960 con la aplicación de la tecnología del transistor a la grabación de sonido. Utilizando transistores en lugar de tubos de vacío, el peso de la grabadora de sonido pudo reducirse de más de cien kg a aproximadamente nueve. El grabador Nagra funcionaba con pilas y se mantenía sincronizado con la cámara por medio de un pequeño transmisor de radio. Para esta época los operadores de cámara y los técnicos de sonido ya no tenían que preocuparse de cables que conectaran la cámara con la grabadora y tenían libertad para moverse independientemente el uno del otro. (Allen y Gomery 1995: 279). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Estos aspectos contribuyeron a generar una mayor sensación de libertad y espontaneidad a la hora de filmar, permitiendo sacar las cámaras a las calles. De ese modo, la televisión se apropió de la estética de 16 mm, -la cual permite la oscilación y la imperfección, anteriormente consideradas rasgos propios del cine amateur o del cine militante-; reforzando el efecto de verdad. Por otra parte, esta nueva forma de rodar exigía una nueva modalidad de montaje, la cual rompe con las reglas de continuidad (el corte visible) y con el découpage de la escritura clásica (los códigos del punto de vista se trasladaron de los personajes a la enunciación): ahora se trataba de crear un nuevo verosímil, el de una acción que se desarrolla y unos personajes que se desenvuelven en un momento específico y un tiempo “real”, según la dinámica observacional (Weinrichter y Pena, 2008: 167). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

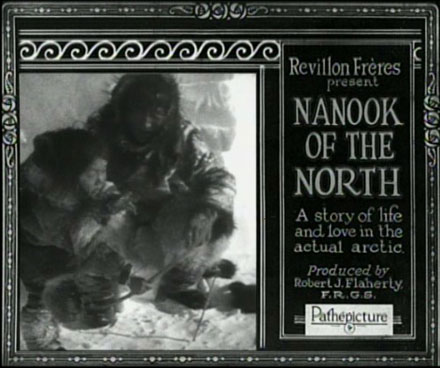

| . Nanook of the North / Nanook el esquimal (Robert Flaherty, 1922) |

| Este fragmento remite al momento fundacional del documental, al tiempo que despliega las bases del documental expositivo clásico (Nichols, 1997), condensador de todo aquello de lo cual el cine directo intentará distanciarse: la voz over (en el caso de Nanook of the North, los intertítulos), la intervención, la manipulación, la apuesta a subordinar las acciones de los personajes a la cámara, pidiéndoles que realicen o repitan acciones especialmente, la puesta en escena, etc. |

|

| |

|

|

|

| |

| Richard Leacock había trabajado con Flaherty en Louisiana Story (1948). Este contacto le sirvió para descubrir que el documental pionero no era contrario a “escenificar” una secuencia cuando no podía conseguir lo que quería por medios no controlados o de crear una escena a través del montaje si era necesario. Por otra parte, la forma en que el documental clásico tendió a utilizar las imágenes como meras ilustraciones de un guión escrito, era otra de las tendencias que los realizadores del cine directo buscaron evitar (Allen y Gomery, 1995: 276-7). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| En relación a la escena seleccionada, Eric Barnouw detalla cómo las dimensiones reducidas del iglú se convirtieron en un inconveniente para filmar en su interior, de modo que Nanook y otros esquimales debieron construir un iglú de dimensiones apropiadas para la película. En los primeros intentos, las cúpulas del iglú se desmoronaban, hasta que por fin lograron construir uno lo suficientemente grande; sólo que en este último, el interior resultaba demasiado oscuro para filmar. Hubo entonces que quitar la mitad del iglú. La escena siguiente a la construcción del iglú presenta a Nanook y a su familia en el momento en que se acuestan a dormir, para despertarse luego (con poca ropa) en medio del frío, en la más absoluta intemperie (Barnouw, 1998: 39). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

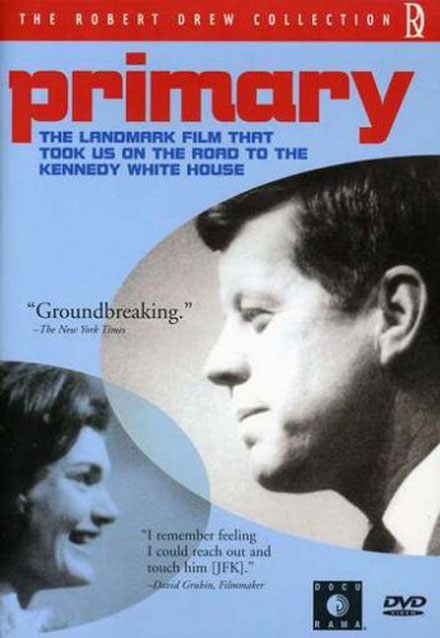

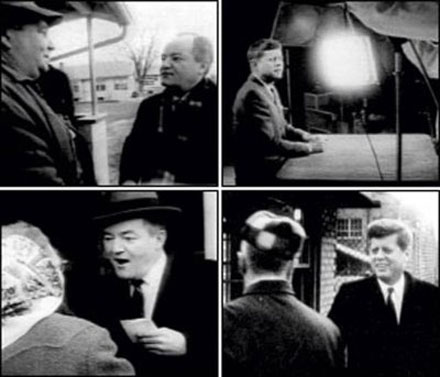

| . Primary (Robert Drew, 1960) |

| Se trata de un film que rompe con las premisas básicas del documental tradicional, así como del lenguaje cinematográfico canónico (Ortega, 2008). Para rodar este documental, Drew y Leacock lograron persuadir a los senadores John F. Kennedy y Hubert Humphrey respecto de las ventajas de dejarse filmar con el registro de sus voces durante su campaña presidencial demócrata que se desarrollaría en Wisconsin. Los autores prometieron no preguntar nunca ni sugerir alguna acción. Sólo deseaban tener continuo acceso a los discursos, reuniones políticas, entrevistas, caravanas de automóviles, etc. Ninguna película antes había captado tan vivamente la intensidad y la euforia del trabajo de campaña (Barnouw, 1998: 210). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Si bien en Primary no está por completo ausente la voz over, y existieron problemas para mantener la sincronización del sonido (debiendo apelarse a los ambientes sonoros, y el recurso de los planos detalle para disimular este inconveniente (Tranche, 2008: 32-33); se trata de una apuesta a sostener las premisas de Drew: “Estoy decidido a estar presente cuando las noticias sucedan. Estoy resuelto a no distorsionar la situación”. Primary contiene aspectos que nunca antes habían sido vistos en el documental –como charlas con sonido sincronizado dentro de automóviles-. Este factor resultó tan contundente que desvió la atención respecto de otras zonas del film en el cual el sonido no está sincronizado (Winston, 2008: 153). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| Fragmento 1: |

| Se trata de un plano secuencia en que la cámara de Albert Maysles –ubicada apenas por sobre la cabeza del candidato- sigue a Kennedy entre medio de la multitud hasta llegar al escenario. Mientras Kennedy saluda a la gente a su paso se escuchan fragmentos de conversación como “Ah! Ah! No puedo lavarme las manos”. |

|

| |

|

|

|

| |

| Este breve fragmento permite observar el cambio en la movilidad y maniobrabilidad a partir del trabajo con equipos livianos, sin trípode, que pueden ubicarse a la altura del hombre; generándose una sensación de inmediatez, espontaneidad y veracidad. Sobre este plano secuencia, Brian Winston revela que esta escena –emblema del cine directo- fue lograda mediante una falsa sincronización: la cámara que utilizó Albert Maysles para esta toma era una 5.7 mm Arri silenciosa. Mientras que la única cámara que permitía sincronizar sonido estaba arriba del escenario, manejada por Leacock, la cual captó los breves instantes del arribo de Kennedy (Winston, 2008: 153). El trabajo con la cámara al hombro, transmite la oscilación y la imperfección que procura el movimiento hecho sin la estabilidad del trípode, reforzando el efecto de realidad (Tranche, 2008). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| La disminución del tamaño y el peso de los aparatos no sólo implicó una mayor maniobrabilidad sino también la reducción drástica del personal, dejándolo limitado a dos o incluso un solo técnico. De esa forma, se minimizaba el impacto de la presencia del equipo técnico en el rodaje, permitiendo a los realizadores penetrar directamente en la acción –sin entrometerse- en el centro de la situación que se estaba documentando (Jacobs, 1979: 376). Este factor nos acerca un grado de detalle inaccesible para el público del evento, e incluso para una puesta tradicional de cámara, brindándonos una vista cercana de ciertos aspectos que hacen a la subjetividad de los personajes filmados, como el gesto de nerviosismo en las manos de Jackie Kennedy, tomadas por detrás en su espalda mientras dirige unas palabras al público congregado. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

| Fragmento 2: |

| Primary se proponía mostrar todo aquello que el periodismo clásico siempre había dejado de lado, las bambalinas de la campaña electoral, incluyendo los procesos de construcción de las imágenes públicas de los candidatos (Ortega, 2008: 18; Chanan, 2007: 177). |

|

| |

|

|

|

| |

| En este segmento vemos a Kennedy mientras es preparado para salir por televisión, pudiendo advertir cómo es construida la imagen que consumirán luego los otros medios de comunicación (sesiones fotográficas, preparación de presentaciones televisivas). Este fragmento nos permite contrastar el Kennedy que camina entre la gente (del fragmento anterior) con aquel otro Kennedy que sonríe para el afiche, la imagen construida que todos recordamos, que finalmente la planificación del film contrapone al afiche de Humphrey, su candidato rival en las primarias. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Esta sensación de frescura e intimidad que genera el film, por abrir puertas y brindar imágenes de situaciones a las cuales el documental nunca antes había podido acceder, desvían la atención respecto de las cuestiones políticas centrales en torno de las primarias, que no aparecen explicitadas en el film. Es en ese sentido que Brian Winston considera que Primary falla al intentar dar cuenta de la imagen política: “Al establecer esa caminata con la cámara andando, Al Maysles no logró liberar su poder de observación tanto como sí consiguió sentar las bases para sus sucesores, los ‘asesores de imagen’” (Winston, 2008: 154).

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| . Gimme Shelter (Albert y David Maysles, 1970) |

| A partir de estos cambios tecnológicos, y de esta nueva forma de concebir el documental, la cámara pasó a estar en condiciones de seguir a los sujetos, accediendo a zonas de sus vidas privadas que antes solamente eran patrimonio de la ficción, logrando inmiscuirse en espacios exclusivos de la vida cotidiana (Chanan, 2007: 166). Esta tendencia a mostrar las bambalinas de la vida de figuras de gran relevancia pública, -inicialmente políticos-, se volverá ampliamente productiva en el mundo del Rock and Roll, dando lugar a un nuevo subgénero: el rockumentary. Varios integrantes del grupo de Drew se dedicarán a este tipo de documentales, presentando un nuevo modo de tratar a las celebridades (principalmente figuras del rock), siguiéndolas en la intimidad de sus giras, de un modo más humano y tal vez un poco menos glamoroso. |

|

| |

|

|

|

| |

Gimme Shelter probablemente sea la contracara de la premisa “está todo bien” que impera en Woodstock (Catálogo 7° Bafici, 2005: 276). Este film de los hermanos Maysles trata sobre un recital gratuito que dieron los Rolling Stones en Altamont, California en 1969, cuya seguridad estuvo a cargo de los Hells Angels.

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| Rodado con múltiples cámaras, –entre el público, tras bambalinas, sobre el escenario-, el film cubre el proceso en detalle y da cuenta de ciertas desprolijidades en la organización del evento. Por otra parte, Gimme Shelter también propone una vuelta de tuerca que rompe con algunas de las leyes constitutivas del cine directo: en el fragmento seleccionado intervienen los realizadores repitiendo ante los ojos de Mick Jagger las imágenes del dramático incidente en el que uno de los participantes del público es asesinado. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

| |

Si bien el cinéma vérité dista mucho del cine directo, es deudor del mismo dispositivo.

Mientras que la vertiente norteamericana del directo se preocupaba por saber hasta qué punto influía la presencia de la cámara en lo filmado, la vertiente francesa (en particular Jean Rouch), sostenía que la cámara lograba que la gente sea más auténtica frente a ella, utilizándola como agente catalizador. Si el documentalista del cine directo llevaba su cámara ante una situación de tensión y aguardaba a que se produjera una crisis -intentando registrarla sin intervenir, comportándose como una mosca en la pared-; el cinéma vérité de Rouch trataba de precipitar la crisis, presentándose como un participante declarado –una mosca en la sopa-.

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

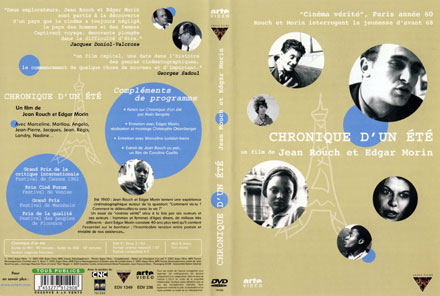

El término cinéma vérité, traducción literal de Kino-Pravda, fue utilizado por primera vez por el sociólogo Edgar Morin en un artículo titulado “Pour un nouveau cinéma vérité”, en el que exponía que la idea de cinéma vérité de Vertov, tenía que ser renovada con la llegada del registro de la palabra (García Díaz, 2008: 75-77). Tal como explica García Díaz, más tarde se desarrolló una gran polémica en torno del término cinéma vérité y los cineastas fueron acusados de situar la verdad en un pedestal. En ese contexto Rouch explicó que cuando Edgar Morin y él decidieron hacer Chronique d’un été / Crónica de un verano, una nueva experiencia del cinéma vérité, su única intención fue rendir homenaje a Dziga Vertov, entendiéndolo como un cine que rehusaba cualquier recurso a la ficción, un cine que a través de la captación de fragmentos de realidad, podía desvelar aspectos ocultos con el objetivo de acercarse a una nueva era revolucionaria. El cinéma vérité de Rouch y Morin no se parecía formalmente al “cine ojo” de Vertov y la vida captada de improviso. En Chronique d’un été, Morin y Rouch intervenían en la realidad, aparecían exponiendo su proyecto al inicio de la película, rompiendo por primera vez el espacio entre cineasta y entrevistado (García Díaz, 2008: 75-77).

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| . Chronique d’un été (Paris 1960) / Crónica de un verano (Paris 1960) (Jean Rouch y Edgar Morin, 1961) |

| Tal como explica Noemí García Díaz, Edgar Morin definió Chronique d’un été (1961), como una película etnológica y existencial: etnológica porque trataba de investigar un fenómeno que concernía al ser humano; y existencial, porque las personas participantes podían implicarse de forma emocional en el proyecto. Edgar Morin intuía que en aquella época había dificultades morales y psicológicas profundas, que iban más allá de los problemas políticos y económicos que se podían vivir en ese momento. El malestar que padecía la “sociedad del bienestar” se iba a agravar en los años posteriores, estallando en las revueltas de mayo del 68’. El ideario de la película se resumía en un solo enunciado: “¿cómo vives tu?”, condensado en la pregunta “Es usted feliz?”, que la joven Marceline Loridan realizaría a modo de encuesta por las calles de París (García Díaz, 2008: 75-77). Según García Díaz, Chronique d’un été proporcionó una plataforma para que se oyeran, por primera vez, las voces de estudiantes, inmigrantes, amas de casa y obreros, quienes expresaron sus pensamientos más íntimos sobre su vida, su trabajo, su relación con los demás y el momento social que estaban viviendo (García Díaz, 2008: 75-77). |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| Fragmento 1 |

| Edgar Morin, se refirió al cinéma vérité como un cine auténticamente hablado, en el cual “no hay peleas de puños, ni disparos, ni siquiera besos”, sino que “la acción es la palabra”, asumiendo la forma de diálogos, disputas y conversaciones. Este predominio de la palabra será duramente criticado por la vertiente estadounidense del directo. Con ironía, Richard Leacock sostendrá a propósito de los films del cinéma vérité: “Sentimos que si en un film de Rouch apagaras la imagen y escuchases sólo la banda de sonido, lograrías captar completamente los contenidos del film. En el caso de nuestras películas, si eliminaras la imagen, a pesar de estar repleta de sonido sincronizado, el asunto se volvería absolutamente incomprensible” (Mcdonald y Cousins, 1998: 257). |

|

| |

|

|

|

| |

Morin y Rouch deseaban realizar un film totalmente auténtico, tan cierto como un documental, pero con los mismos conceptos que maneja un film ficcional, esto es, los contenidos de la vida subjetiva, de la existencia de la gente (Morin, 2003: 252). En palabras de Morin: “Quisimos alejarnos de la comedia, de los espectáculos, para entrar en contacto directo con la vida. Pero la vida misma es también comedia, un espectáculo” (Morin, 2003: 263). El fragmento seleccionado –completamente hablado- sintetiza algunas de las pautas generales del film, rompiendo con la oposición fundamental entre ficción y documental, al abordar temáticas clásicas de la ficción (el amor, la pasión, el odio, la angustia), por medio de los recursos propios del documental. Se trata de situaciones reales, provocadas por la cámara.

Esta perspectiva de ahondar en la intimidad de las personas “reales”, repreguntando sobre aspectos íntimos, se volverá moneda frecuente en varios formatos que ocupan cuotas importantes de la grilla televisiva actual (talk shows, reality shows, etc.).

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| Fragmento 2 |

| Algunos aspectos decisivos de la realización de este film están marcados por la intervención de Michel Brault. Jean Rouch y Michel Brault se habían conocido en el Seminario Flaherty celebrado en Santa Bárbara, en 1959, momento en el cual Rouch quedó impresionado por Les raquetteurs (Brault, 1958), film en el que se anticipan algunas conquistas del directo (como sacar las cámaras a la calle, trabajar sin trípode, la utilización del gran angular, la no escenificación de nada, etc.). En ese momento Jean Rouch preparaba el rodaje de Chronique d’un été y vio en la manera de filmar de Brault, la posibilidad de salir del cuadro rígido de las entrevistas que Edgar Morin quería poner en práctica (García Díaz, 2008: 78-79; Ortega, 2008: 25). |

|

| |

|

|

|

| |

Jean Rouch describe el modo en que los desarrollos técnicos aportados por Brault influyeron en el proyecto de Chronique d’un été: “Nuestro amigo Michel Brault, un operador canadiense, llegó a París en aquel momento y nos trajo los micros que utilizaban las televisiones canadienses y norteamericanas, los ‘micro-corbatas’. Dichos micros tienen la ventaja de que no se ven.

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Habíamos solucionado el problema de Dziga Vertov: con la cámara metida en una funda podíamos pasearnos por cualquier parte, filmar con sonido sincrónico en el metro, en un autobús, en la calle. Otra ventaja: la cámara y su funda eran minúsculas. Se podía rodar en medio de la calle y nadie sabía que se estaba rodando salvo los técnicos y los protagonistas; de esta manera ha sido técnicamente posible Chronique d’un été (Rouch, 1993: 163-64).

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| El monólogo de Marceline Loridan, la chica judía que camina a lo largo de La Place de la Concorde hasta Les Halles recordando cómo fue llevada a un campo de concentración durante la ocupación, fue la primera escena que filmaron Rouch y Morin junto a Michel Brault como cameraman. En este tramo pueden apreciarse los aportes que trajo de Canadá Michel Brault: la nueva estética de la cámara en movimiento (sin trípode), además de los avances que se habían logrado a partir de las investigaciones que había realizado en la ONF sobre el formato 16 mm y el sonido sincrónico por medio de la incorporación de micrófonos corbateros que podían esconderse en la ropa y ser conectados a un grabador Nagra (García Díaz, 2008: 78-79). Según narra Rouch, la incorporación de los equipos livianos traídos por Brault les brindó un sentimiento liberador: podían ir a donde quisiesen, de modo que se decidieron a filmar en La Place de la Concorde. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Sobre este fragmento, Rouch refiere que Marceline siempre solía hablar sobre el hecho de haber sido deportada, de modo que Rouch y Morin querían que surgiera esto en la película. El 15 de agosto de 1960, los directores planearon llevarla a La Place de la Concorde esperando encontrar allí soldados alemanes, tratando de que eso generara un clima propicio para indagar sobre sus experiencias. Pero esa mañana se levantaron tarde y cuando llegaron a La Place de la Concorde no había ya soldados alemanes. Rouch le indicó entonces a Marceline: “No importa. Marceline, vas a llevar colgado de tu hombro la grabadora de sonido [cubierta por un abrigo] y utilizarás el micrófono corbatero, y vas a caminar alrededor de la Place de la Conocorde (la cual estaba vacía)- y dirás cualquier cosa que se te venga a la mente” (Rouch, 1996: 269). Marceline comenzó a caminar y a expresar sus ideas en un espacio de relativa intimidad -dado que la cámara con que la filmaban estaba ubicada en un auto que se movía muy despacio delante de ella (Chanan, 2007: 176) y ni siquiera los directores podían escucharla. Según cuenta Rouch, cuando quiso detener la escena, Marceline dijo que aún no había terminado, así que siguieron recorriendo otros lugares como Place de l’Opéra, Les Halles, mientras ella seguía hablando.

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Rouch y Morin quedaron fascinados con el resultado, e impresionados por el hecho de que alguien pudiese hablar tan sinceramente mientras caminaba. La posibilidad de desplazarse en el espacio –abierta por los equipos livianos aportados por Brault- podía conducir hacia lo imprevisto, cualquier cosa podría pasar: estimulada por el escenario de Les Halles –el cual se asemeja a una estación de ferrocarril- Marceline comenzó a hablar no del campo de concentración, como estaba previsto- sino de su retorno, cuando su familia fue a buscarla y su padre no estaba allí (Rouch, 1996: 269-270).

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

Este recurso que permite que una persona pueda hablar a cámara aún estando muy lejos de ella, es en la actualidad comúnmente utilizado en la televisión, sobre todo en los documentales narrados por un presentador que se está moviendo (Chanan, 2007: 171).

De este modo, los novedosos avances técnicos desarrollados en el marco de la televisión, impactaron abiertamente sobre las posibilidades de representación, abriendo todo un campo nuevo de potencialidades para la experimentación. |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

Bibliografía

. Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995): “Reintegración de la historia del cine” en Teoría y práctica de la historia del cine, Barcelona: Paidós, 269-302.

. Barnouw, Eric (1998): El documental. Historia y estilo, Barcelona: Gedisa.

. Catálogo 7° Bafici (2005): Ficha del Film Gimme Shelter, 7° Festival Internacional de Cine Independiente, Buenos Aires: Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, p. 276.

. Chanan, Michael (2007): “Truth Games” en The Politics of Documentary, Londres : British Film Institute, ps. 166-183.

. García Díaz, Noemí (2008): “Jean Rouch. Crónica de un <Cine de verdad>” en Ortega, María Luisa y García, Noemí (Eds.): Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas, ps. 75-84.

. Jacobs, Lewis (1979): “Documentary Becomes Engaged and Vérité”, en Jacobs, ed., (citado por Chanan, Michael (2007): The Politics of Documentary, Londres : British Film Institute).

. Macdonald, Kevin y Cousins, Mark (1998): “The grain of truth” en Imagining Reality: The Faber Book of Documentary, Londres: Faber and Faber Limited, ps. 249-282.

. Morin, Edgar (2003): “Chronicle of a Film” en Jean Rouch: Ciné-Ethnography, Minneapolis: University of Minnesota Press, ps. 229-265.

. Nichols, Bill (1997): “El dominio del documental” en La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Buenos Aires: Paidós, ps.31-63.

. Ortega, María Luisa (2008): “Notas en torno a un concepto” en Ortega, María Luisa y García, Noemí (Eds.): Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas, ps.17-27.

. Rouch, Jean (1993): “¿El cine del futuro?” en Romaguera y Alsina (eds.), Textos y Manifiestos del cine, Madrid: Cátedra.

. Rouch, Jean (1996): Jean Rouch Interviewed by James Blue, en Kevin Macdonald y Mark Cousins, Imagining Reality: The Faber Book of Documentary, Londres: Faber, ps. 268-270.

. Tranche, Rafael (2008): “El contexto tecnológico y televisivo del cinéma vérité” en Ortega, María Luisa y García, Noemí (Eds.): Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas, ps. 29-37.

. Weinrichter, Antonio y Pena, Jaime (2008): “<Realpolitik>: Notas sobre las convergencias entre el directo y la ficción” en Ortega, María Luisa y García, Noemí (Eds.): Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto, Madrid: T&B / Festival Internacional de Cine de Las Palmas, ps. 163-175.

. Winston, Brian (2008): “Moments of Revelation” en Claiming the Real II. Documentary: Grierson and Beyond, Londres: British Film Institute, ps. 153-160. |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

Herramientas de la Red de Historia de los Medios | Año 1 | N° 4 | 2011

Prensa y cine en la ciudad moderna.

Sobre Berlin, sinfonía de una ciudad (1927) de Walter Ruttmann y Berlin 1900. Prensa, lectores y vida moderna (1996) de Peter Fritzsche.

Paola Margulis

ReHiMe | Red de Historia de los Medios

CABA | Argentina | 2011

Se permite la reproducción total o parcial citando la fuente |

| |

| |

|

| Bajar Herramienta | Pdf | 4.72 Mb | 22 pp. | Bajar Herramienta | Pdf | 4.72 Mb | 22 pp. |

|

|

|

|