| |

| |

|

| |

| |

Jorge B. Rivera: fundaciones y márgenes

de la cultura en una nación no periférica. |

| |

| |

| Entre Eduardo Gutiérrez, publicado por el Centro Editor de América Latina en 1967, y La primitiva literatura gauchesca, publicada por Jorge Álvarez en 1968, puede leerse un proyecto crítico y una intervención en el canon de la historia de la literatura y la cultura argentinas. La primitiva literatura gauchesca propone una fundación para esa historia. Eduardo Gutiérrez propone una inflexión decisiva para su refundación moderna. En ambos casos, la elección está del lado de lo que el mismo Rivera llamaría literaturas marginales y, en ambos casos, lo que se pone en juego es el carácter original –por oposición a derivado- y nacional -por oposición a importado- de esas elecciones. |

| |

| La pregunta por los orígenes de la literatura argentina contaba desde Ricardo Rojas con antecedentes y debates notables. Sin embargo, el ensayo de David Viñas, Literatura argentina y realidad política, publicado también por Jorge Álvarez en 1964 (no puede dejar de mencionarse que las tapas del libro de Viñas y de Rivera son idénticas), proponía una periodización con la que Rivera entra en discusión. El libro de Viñas supone una lectura en clave sociológica de la literatura que forma parte de un horizonte de intereses completamente afines a la mirada de Rivera pero también una interpretación de la historia política e intelectual argentina con la que mantendrá una evidente distancia ideológica. Ambos leen la literatura buscando huellas de la sociedad y la política, ambos ubican a la profesionalización del escritor entre sus temas dilectos, pero no organizan el mismo canon, ni comienzan la historia en el mismo principio. Mientras para Viñas “la literatura argentina empieza con Rosas” (p.4), para Rivera empieza con la gauchesca (primitiva). En esta diferencia se juegan para Rivera la no autonomía de la literatura y la autonomía de la Argentina como nación. |

| |

| Los argumentos de Rivera en este sentido son bastante elocuentes. En primer lugar, le interesa destacar que la gauchesca -que representa la lengua, los conflictos y los tipos populares- precede al romanticismo -que dialoga con Europa- en la literatura argentina: |

| |

| Por los años en que aparecen los primeros “cielitos” y “diálogos” no existe entre nosotros lo que podemos llamar apropiadamente, dentro de los cánones de la tradición crítica, una literatura artística”. (30) |

| |

|

| |

| Si quedara alguna duda, agrega: |

| |

| La experiencia normativa y “regenerante” de Echeverría es un hecho posterior, que tendrá poca o ninguna influencia en los autores que nos ocupan. Hacia 1830, fecha del retorno del autor de Los Consuelos, que vuelve impregnado de romanticismo europeo, la “gauchesca” está perfecta e incuestionablemente delineada como género, y ha producido ya sus primeras obras representativas (v. gr., los dos Diálogos patrióticos y la Relación... de Bartolomé Hidalgo). (Ibidem) |

| |

|

| |

| En segundo lugar, que “las causas de la originalidad que examinamos deben rastrearse fundamentalmente en el proceso de quiebra que sufrió la cultura colonial ante la irrupción de los ideales revolucionarios de Mayo” (31). Mientras para Viñas, el viaje colonial está en el origen de la literatura argentina del siglo XIX, para Rivera ese origen debe buscarse en la ruptura con la cultura colonial. |

| |

| En este sentido, la literatura gauchesca es doblemente original: porque es primera en un sentido temporal y porque es autónoma de los centros. Para Viñas la historia cultural argentina puede sintetizarse en el programa de Echeverría del Dogma Socialista: “tendremos siempre un ojo clavado en el progreso de las naciones y otro en las entrañas de nuestra sociedad”: “los dos ojos del romanticismo”. La lectura crítica de Rivera vuelve sus dos ojos sobre “las entrañas de nuestra sociedad” como si allí, y sólo allí, pudiera encontrarse la explicación para el devenir de la cultura argentina. |

| |

| |

|

| |

| |

| En Eduardo Gutiérrez, le interesa particularmente la discusión sobre si Gutiérrez “nacionalizó el folletín de procedencia europea” (21). Rivera hace un rodeo para discutir esta cuestión y concluye analizando la relación de Gutiérrez con el público y la crítica. Y es al detenerse en la relación del escritor con los lectores (populares) que Rivera vuelve al problema de la nacionalización: |

| |

| Por este camino puede afirmarse también que Gutiérrez nacionaliza la literatura en la medida en que su producción supera la falta total de identificación entre escritores y pueblo que caracteriza al 80, y creer que no fue la falta de calidad artística de su obra, o lo deleznable de sus proyecciones, lo que frustró las posibilidades de una gran literatura popular, sino la ruptura, en el momento siguiente, de esa identidad que él contribuyera a crear. (29) |

| |

|

| |

| “Identificación entre escritores y pueblo”: imposible no oir resonar aquí a Gramsci que también parece delinear el mapa de intereses de Rivera (el folletín, la novela policial, la aventura, la canción...). “Posibilidades frustradas de una gran literatura popular”: los márgenes no son una vocación sino una coyuntura y Gutiérrez queda de esta manera situado como un emergente excepcional de la historia cultural o como un intento que no hace historia, al menos, no inmediatamente. |

| |

| De esta manera, la gauchesca y el folletín se presentan como los lugares más adecuados para leer cómo se enfrenta/identifica el escritor argentino con el pueblo y con la nación. Si la gauchesca permite leer una fundación para esta relación, el folletín permite leer su modernización. La producción crítica de Rivera se dedicó posteriormente a seguir estos procesos de modernización cultural. Desde el El escritor y la industria cultural al Panorama de la historieta en la Argentina, pasando por múltiples ensayos dedicados al radioteatro, el cine o la canción popular, nunca dejó de seguir los hilos de este proceso cuyo origen encuentra en el folletín pero cuya mayor tensión tendrá lugar en la cultura de masas del siglo XX. La posibilidad de una modernización endógena -no importada ni impuesta desde los centros- encontraría en los medios de comunicación sus mayores amenazas y tentaciones pero también su momento de mayor despliegue y expansión. |

| |

| Si determinar los inicios de una historia o los momentos de inflexión lo llevan a interesarse por la primitiva gauchesca y por Eduardo Gutiérrez, el peronismo se convertirá en el gran punto de inflexión del siglo XX y es en ese periodo culminante de la cultura de masas en la Argentina donde Rivera encuentra un punto de llegada y una nueva fundación. Probablemente, en El escritor y la industria cultural es donde puede leerse más claramente este derrotero. Allí, Rivera –que no menciona el libro de Viñas para hablar del pasaje de los gentlemen escritores a los escritores profesionales, en un gesto que definitivamente no puede leerse como descuido o ignorancia- sostiene dos argumentos: 1) en el proceso de modernización, la industria cultural es el espacio por excelencia de inclusión de los escritores/productores culturales y del público; 2) ese proceso sigue en la Argentina de la primera mitad del siglo XX un desarrollo comparable al de los países centrales (esto significa que por momentos importa, por momentos exporta y por momentos compite con ellos). |

| |

| |

|

| |

| |

| Sostener la hipótesis de este proceso de modernización endógena e inclusiva tuvo en Rivera dos sentidos muy distintos a principios de la década del setenta o durante la década del ochenta. Vale la pena recordar que El escritor y la industria cultural se publica en la segunda edición de Capítulo. La historia de la literatura argentina que comienza a salir en 1979, mientras que Medios de comunicación y cultura popular, escrito en colaboración con Aníbal Ford y Eduardo Romano, se publica en 1985. A principios de los años setenta, el debate teórico estaba centrado en el problema de la industria cultural y la discusión ideológica estaba orientada a la denuncia de los medios concebidos como agentes ideológicos del imperialismo, una idea que encontró una formulación de gran popularidad en Dorfman y Mattelart. Frente a la crítica frankfurtiana a la industria cultural, Rivera opta por una concepción que valora positivamente la industria cultural por su capacidad inclusiva para con los sectores medios y populares. Frente a las denuncias de imperialismo cultural en los medios de comunicación contemporáneos, Rivera opta por reivindicar la construcción de una industria cultural nacional que, además, el peronismo había llevado a su punto culminante. Esto ocurría en un contexto local donde el peronismo se estaba redefiniendo aceleradamente y mantenía una compleja relación con los medios contemporáneos. |

| |

| A principios de los años ochenta, en cambio, el peronismo fue derrotado por primera vez en elecciones democráticas libres. La identidad entre intelectuales peronistas y pueblo era hasta entonces un bastión inexpugnable que no exigía demostración. Sin embargo, el alfonsinismo obligó a redefinir sus argumentos. Se trata de un periodo donde, paradójicamente, muchas hipótesis de Rivera sobre la industria cultural se convierten en moneda corriente. Pero se ponen de moda aplicadas a periodos y objetos ajenos a los intereses de Rivera. En el campo de los estudios en Comunicación y Cultura, donde Rivera pasa a ocupar un espacio institucional al hacerse cargo de la Cátedra de Historia de los medios en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la telenovela será un objeto privilegiado para la redefinición de la industria cultural y su relación con las culturas populares. Rivera, que había inaugurado la reflexión sobre el folletín y sobre el radioteatro en la Argentina, no se interesa particularmente sobre el teleteatro y no participa de esa moda. Y de hecho, la televisión –más asociada a la expansión trasnacional de la década del sesenta y no a la edad de oro del peronismo- le resulta bastante ajena a sus intereses. |

| |

| Por otra parte, durante la década del ochenta, la historia cultural y los estudios culturales argentinos en pleno auge focalizan su atención en la década del veinte. Si el diálogo con Viñas permite leer el sentido de las elecciones de Rivera sobre el siglo XIX argentino, las elecciones de Beatriz Sarlo durante esos años podrían leerse en diálogo con Rivera. El imperio de los sentimientos (1985) retoma hipótesis sobre el folletín pero en el contexto del yrigoyenismo. Una modernidad periférica (1988) y La imaginación técnica (1992) cierran, en cierta forma, este proyecto de relectura de la historia de la cultura argentina a partir de la hipótesis de que la literatura sentimental y la técnica jugaron un rol decisivo para la inclusión de los sectores populares al proceso de modernización que tuvo lugar en la Argentina durante la década del veinte. Subrayar la década del veinte como el momento de mayor visibilidad de los sectores populares en la Argentina discutía la identificación entre culturas populares y peronismo en la cultura argentina del siglo XX que es central en la interpretación de Rivera. En Sarlo, por otra parte, la concepción de una “modernidad periférica” es central para la interpretación de ese proceso. Rivera, en cambio, nunca concibió la cultura argentina como periférica. En un gesto que combinaba una concepción triunfante de los procesos de nacionalización con una fuerte convicción culturalista, concebía como autónoma la cultura de un país que, en otros planos, pensaba dependiente. En este sentido, entiendo que el “culturalismo” en Rivera tuvo su origen en una opción ideológica pero también en una opción intelectual a secas. La figura de Jaime Rest y las tempranas lecturas de Richard Hoggart y Raymond Williams que Rest introdujo en la Argentina no le fueron ajenas. Sin embargo, en este punto, Rivera también eligió un estilo que podría calificarse de marginal y no periférico. Nunca explicita la referencia teórica. Sus ideas parecen surgir de la lectura de la empiria histórica. Su sistema de citas es funcional a la ilustración de personajes, introduce una nota picaresca o “deliciosa”, jamás una legitimación para las ideas sino, en todo caso, una ilustración erudita. |

| |

| |

|

| |

| |

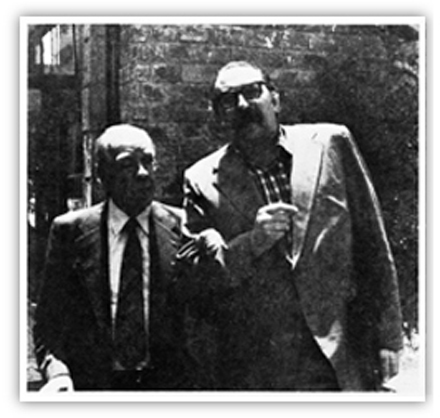

| Todos quienes conocimos a Rivera y disfrutamos de su oralidad, sabemos de su erudición que, personalmente, nunca dejó de resultarme abrumadora. Como en Borges, las referencias de Rivera durante una conversación podían llegar a ser tan variadas y extravagantes que resultaba difícil no sospechar el engaño, preguntarse hasta donde mentía o recordaba. La comparación no es azarosa. En una entrevista que Rivera le hizo a Borges en 1981 –reproducida en este dossier- tuvo lugar el siguiente diálogo: |

| |

JBR: Por esos años usted emprendió el estudio del anglosajón y profundizó sus estudios sobre las literaturas germánicas. (...) ¿Cómo suena el anglosajón, Borges?

JLB: Voy a decirle algo que usted sabe de memoria. Pero sabe de memoria en otros idiomas (en los que) usted va a reconocerlo enseguida.

Y Borges recita un fragmento de un texto canónico en uno de los cuatro dialectos del inglés antiguo -que ni él mismo recuerda exactamente cuál es-; para luego desafiar: “¿Qué es eso?”

JBR: Voy a arriesgar una hipótesis...

JLB: ¿Qué?

JBR: Pienso que puede ser un texto bíblico... Pero hay un par de palabras que me inclinan a pensar que es el Padre Nuestro.

JLB: Es el Padre Nuestro, exactamente. Usted es la primera persona en el mundo que acierta. |

| |

|

| |

| La idea de que Rivera es la primera persona en el mundo que adivina la respuesta para un acertijo de Borges sólo resulta extraña para alguien que no haya conocido a Rivera. Sin embargo, esa erudición que en Borges fue un signo de su cultura universal, en Rivera no tuvo un reconocimiento equivalente. Por el contrario, creo que su erudición fue leida, a veces, como la acumulación no razonada de datos, más cercana a la memoria de Funes que al razonamiento lógico de su creador. La erudición aplicada a los objetos de la cultura popular es fácilmente asociada al autodidactismo y a la dificultad para las clasificaciones. Rivera se movió por las referencias a las vanguardias con la misma soltura -y solemnidad- que por los estilos de la historieta. El no reconocimiento –porque de ninguna manera podría pensarse en desconocimiento- de las fronteras culturales tuvo un alto costo en su propio reconocimiento en el campo de la crítica. |

| |

| Por otra parte, sus trabajos resultan tan contrarios a los parámetros académicos actuales que se vuelven cada vez más difíciles de ensasillar. Son ensayos con una abrumadora cantidad de información cuyas fuentes resultan, a veces, oscuras. Muchos de sus libros fueron publicados en colecciones de divulgación, sus artículos en el ámbito del periodismo. Como titular de la Cátedra de Historia de los Medios escribió múltiples trabajos que son indispensables pero ninguno de ellos corresponde literalmente a una historia de los medios. Son antes fragmentos, rodeos, episodios dispersos. En otros casos –como en El escritor y la industria cultural- eligió una hipótesis fuerte para desplegar el recorrido histórico panorámico de largo alcance: las formas de inserción, socialización, condiciones materiales de subsistencia, edición o participación de los escritores en la industria cultural. En El periodismo cultural o en Panorama de la historieta excedió, en muchos sentidos, el objetivo de escribir esa historia. La transgresión de fronteras culturales que supuso ir desde la literatura a los medios –muchas veces concebidos como literaturas marginales- al mismo tiempo que reconocía al peronismo como matriz ideológica de transgresión colocaron a Rivera en un lugar difícil como crítico. Su relación con la institución universitaria y el mundo académico también fue complejo: de excesivo respeto y, simultáneamente, de sutil rechazo. Recuperar el interés por su trabajo permite volver más densa, más rica y más interesante nuestra historia intelectual. |

| |

| Personalmente, hubiera deseado estar a la altura de sus conversaciones y de sus observaciones. Conservo una hojita de cuaderno que me hizo llegar cuando le conté que quería trabajar sobre los inicios de la televisión en la Argentina. Me escribió una cantidad de información –que en ese momento creí dispersa- sobre las experiencias de televisión durante las décadas del treinta y del cuarenta en la Argentina, algo así como la prehistoria televisiva. Tardé dos años en encontrar referencias concretas de lo que él escribió en esa hojita. En algún momento sospeché que, como Borges, había inventado los datos. En uno de esos momentos paranoicos pensé que lo había hecho con el único fin de divertirse con mi ignorancia, como un pícaro. Finalmente, pude constatar que todo era rigurosamente exacto y que yo era infinitamente más lenta y menos atenta que Rivera. El living de su casa, su biblioteca y los alrededores siempre desbordantes de libros, revistas, recortes, papeles y vasos permanecen en mi memoria como una imagen fiel a esta idea de exceso y de detalle que leo en sus ensayos. Un exceso donde cualquier mortal podría perderse con facilidad pero donde él estaba cómodo, literalmente en su casa. |

| |

| |

| |

|