| |

| |

|

| |

| |

| El salto inicial de Jorge B. Rivera |

| |

| |

| Este título puede generar numerosas confusiones, porque Rivera no fue atleta, ni nadador, aunque a veces cubrió tareas equivalentes a las de cualquier atleta, durante su colaboración con diversas colecciones del Centro Editor de América Latina, a plazo fijo y simultáneas; y en otras ocasiones se animó a sumergirse en las aguas profundas de temas o problemas que carecían de una bibliografía previa más o menos establecida, para abrir brechas por las que luego pasarían (pasaríamos) otros. |

| |

| Sin embargo, me refiero a un “salto inicial” ajeno a dichas metáforas. Si lo hubiese narrado el propio Rivera, seguramente estaría dando cuenta con mayor detalle de los pasos que precedieron al acto de lanzarse al vacío. Yo me limito al testimonio de un amigo que se estaba preparando también para una prueba similar y al cual su ejemplo le sirvió en muchos sentidos. Pero tal vez convenga reconstruir , ante todo, algunas circunstancias de ese momento. |

| |

| El momento era a mediados de los 60, pero en realidad nos conocíamos desde varios años antes. Fue en 1957, hace apenas medio siglo, cuando al anotarme para el ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA me dijeron que debía rendir un examen de ingreso sobre “cultura general”, un invento restrictivo de la dictadura que perseguía, torturaba y asesinaba obreros desde septiembre (más que nada diciembre) de 1955. |

| |

| Los lineamientos de lo que sería el examen eran informados por comisiones y en la mía hice amistad con Ricardo Oliver. Él me propuso reunirnos para repasar el mapa de la “cultura general” mundial, para aproximarnos al despropósito con el cual iban a evaluarnos. Y propuso también que se nos sumara un amigo suyo –más adelante serían cuñados- que no estaba seguro de dar el examen, pero que tal vez lo intentara. Ya había pasado fugazmente por otras Facultades –derecho, medicina- en busca de una profesionalización que tal vez las humanidades o las ciencias sociales no le prometían. |

| |

| Llegó a la primera reunión y me maravilló con su solvencia intelectual, con un despliegue de lecturas inusitado. Tal vez lo atribuí, en un primer momento, a que había cursado su bachillerato en Montevideo –donde el padre era diplomático- y supuse que las exigencias educativas serían allí mayores que en Buenos Aires. Después me fui convenciendo de que no era ésa la razón, sino el resultado de su interés, permanentemente despierto, hacia los saberes más dispares. Para elegir uno, cito el del Rivera paleontólogo, que aprovechaba los viajes a la localidad de Rojas (provincia de Buenos Aires) de donde era oriunda su mujer, para cavar al borde de un río e ir reuniendo las piezas de un megaterio, que casi llegó a recomponer completo. Una de las piezas no estaba precisamente en el lecho del río, sino como peso contra el viento sobre un baño con techo de chapa. |

| |

| |

|

| |

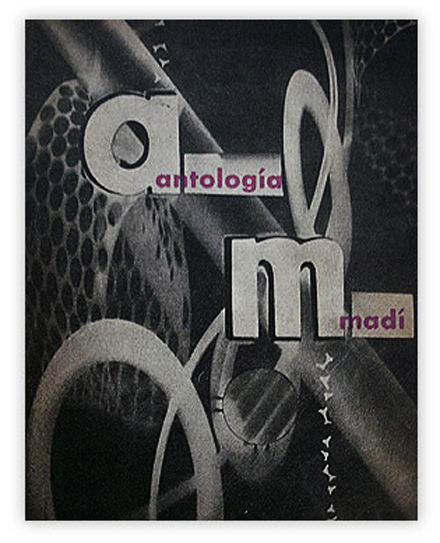

Además de sus conocimientos sobre literatura clásica y moderna, sabía mucho en particular acerca de las vanguardias europeas y formaba parte del movimiento artístico MADI, un nombre que articulaba las sílabas iniciales de los vocablos Materialismo Dialéctico. Su jefe era el plástico y poeta Gyula Kosice, de origen húngaro, y el grupo incluía también a poetas, pintores, escultores. En una Antología de 1955 figuran poemas de Rivera, acordes con el sesgo hermético que los caracterizaba. Ya en ese momento se habían escindido los invencionistas de esa vanguardia y editaban su propia publicación, encabezados hasta cierto punto por Edgar Bayley. Esa corriente desembocaría en formas poéticas de mayor comunicabilidad, como la producción del citado Bayley lo evidencia.

|

| |

Rivera, a su vez, fue saliendo de ese túnel oscuro y neobarroco. Es lo que distingue a sus poemas vecinos (1962), al margen de que diagrama el folleto un escultor madí e íntimo amigo suyo, Alberto Scopelliti. Todo el final del poema 2 da cuenta, para mí, de una transición:

|

| |

rodar soles hasta

convertirlos en canto

despojarlos de su sangre tibia

como despojamos un asno de su niebla

o arropamos una dulce guitarra

de dolor o angustia

una mañana con la frente ambanderada

saldrán los sueños de sus pequeños hangares

a convocar la nada |

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

| Un poema dedicado a Maiavovsky es otra prueba de retorno a cierta referencialidad, por oblicua que fuera, así como las notas finales, muy de época, y que habían proliferado a lo largo de una década en la revista Poesía Buenos Aires (1950-1960), dan pistas de su formación y de sus preferencias: |

| |

“ 1

Precursores: Nerval, Lautreamont, Rimbaud, Baudelaire, Jarry, Apollinaire.

Lucha de adaptación del espíritu a las reglas más inmediatas de lo real previsible; algo así como una emancipación de los hábitos de desorden para obtener la íntima esencia de la razón humana.” |

| |

|

| |

| En la cuarta nota, redefine la poesía como aquello que “Diluye el orden en desorden razonado”, hay menciones de varios surrealistas (Jarry –otra vez-, Vaché y Cravan), un deslizamiento en las últimas (son 9 en total) hacia el humor. La nota final, por ejemplo, empieza así: |

| |

“ N.N. –de buena fuente-, confunde el antisistema con su Apollinaire de bolsillo,

Nerval con los románticos, Lenin con Madame Sosostris, Kant con la Razón

Pura. Se siente cohibido.” |

| |

|

| |

| Para retomar el hilo biográfico anterior, ni él ni Oliver rindieron el ingreso. Jorge era un erudito asistemático, un autodidacta que disfrutaba hoy con un volumen de lógica, mañana con un tratado de geología y pasado con la fenomenología sartreana. Pero aquellas reuniones fundaron una estrecha amistad, los viernes por la noche estaban destinadas a nuestro encuentro con Oliver, con Scopelliti, con Nuñez -otro ex condiscípulo de ellos-, para seguir el programa que fuera, aunque siempre concluía, a las 4 de la mañana, en las mesas –entonces de madera- de Los Inmortales de la avenida Corrientes, a varias pizzas y abundante vino. Después, veíamos amanecer en unas mesitas –lo que los españoles llaman “terraza”- sobre la Avenida 9 de Julio y a pocos metros de Córdoba. |

| |

| En Los Inmortales, además, nos deleitábamos con la discoteca tanguera del local. Ya estábamos en los míticos 60 y parte de la intelectualidad porteña comenzaba a descubrir que las palabras de muchos tangos eran poéticas. Tal vez fue la rendija para ir saliendo de la desenfrenada neovanguardia del 50 hacia otros caminos más transitados. En mi caso, fue drástico el cambio entre poemas para la carne heroica (1960) y 18 poemas (1961). |

| |

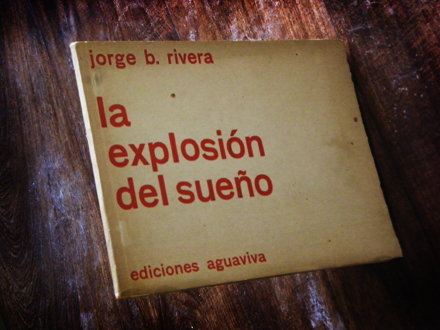

| Creo que el vuelco tuvo parecida rapidez en Rivera. Cuando propiciamos, con Alfredo Vignati, Susana Thénon y Juan Carlos Martelli, la hoja poética Aguaviva, que sólo voló cuatro veces, pero donde se nota una preocupación política que ya no condecía con las poéticas formalistas o esteticistas, y una editorial independiente del mismo nombre, Jorge publicó en el formato apaisado que habíamos elegido su segundo libro de poemas: La explosión del sueño (1960). |

| |

| |

|

| |

| |

| Una prueba de participación político-cultural activa fue editar el “Poema para promover el enjuiciamiento del presidente Eisenhower” por el poeta norteamericano Ferlinghetti, que nos vinculó con ese grupo de la beat generation. Éramos, sobre todo, iracundos, según la caracterización que hizo de todos nosotros Arturo Cambours Ocampo en su libro sobre Las generaciones literarias argentinas. |

| |

| En cuanto a ese segundo libro, evidenciaba opciones ya sumamente alejadas de todo hermetismo. Sea por “Diario de Hiroshima”, que certifica las preocupaciones políticas que nos desvelaban, sea por “Epitafio para un compadre”, relacionable con algunas huellas dejadas por el criollismo borgeano. He aquí su texto, antecedido por una cita de De la Púa (“…tras cartón está la muerte”): |

| |

“Te descubro en tu posteridad sencilla

de fantasma vecinal, fabricada en los estaños,

en las calles del verano, con rayuela,

y entre cañas y ceras de velorio, adioses al finado

y coronas de papel bajo la luna.

Te descubro en unas décimas de almacén

como un retobo agazapado,

en la tersura del ladrillo viejo,

en los huecos sin nombre, en los potreros.

Tu presencia se demora en ese chirlo que te adorna

como una tarja metida en la sangre de tus días,

en un envite de truco, en la garganta dócil

y en el pie del milonguero.

La muerte apenas nos dejó estas figuras de tu vida

como una baraja floreada.” |

| |

|

| |

| Lo leyó en 1962, junto con algunos otros poemas, en el Ciclo de Poemas leídos por sus propios autores que organizó la Facultad de Medicina en su Salón de actos y al que asistían –fueron varias reuniones a lo largo de un mes- cerca de doscientas personas por noche, en gran medida jóvenes estudiantes de diversas carreras de la UBA. La Comisión de Cultura del Centro de Estudiantes los editaba luego en cuadernillos. Tengo a la vista uno de ellos con poemas de Raúl G. Aguirre, Luis Luchi, Miguel Menassa, Jorge Rivera, Gianni Sicardi y Héctor Yánover. |

| |

| Ese hábito de la lectura pública, seguida de comentarios y discusiones, fue una práctica constante en esos años y acentuó la necesidad de acercamiento al hombre común, la escritura de una poesía cercana al habla cotidiana. Lo que se ha dado en llamar coloquialismo. La rendija a la que me referí antes ya era una puerta completa por la cual fuimos descubriendo formas de la cultura popular en la que nos habíamos criado y que los estudios formales habían intentado extirparnos como ilegítima, espúrea, degradada |

| |

| El pasaje del tango a otras formas previas de la poesía popular era inevitable. Y Rivera lo cubrió con prontitud y con solvencia erudita. Al margen de seguir con nuestra aventura poética (el Diario de poesía hoy, dos números que dirigimos con Luisa Futuransky y René Palacios More), el acercamiento al peronismo desde el M.L.N. (Movimiento de Liberación Nacional o familiarmente Malena) para Jorge y desde la primera agrupación de esa tendencia (ANDE) en una azorada Facultad de Filosofía y Letras, que sólo hablaba dialectos de izquierda o gorilas, en mi caso, fueron otro hito decisivo. Fuimos rebautizados “populistas” por comprender que la literatura no estaba desgajada de sus posibles lectores, de lo que más tarde se reconocería como nivel pragmático, y que el campo letrado no lo cubría todo, que las rupturas artificiales entre alto/bajo ignoraban continuidades que permitían comprender mejor el funcionamiento de la cultura en su conjunto. |

| |

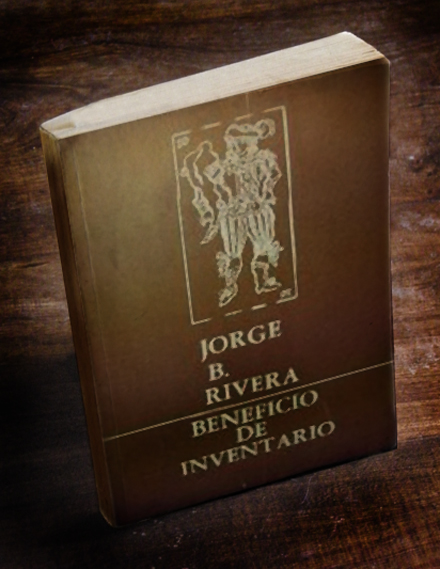

| Aquellos poemas de 1962, más otros posteriores, conformaron su libro Beneficio de inventario (Nueva Expresión, 1963). Tiene una dedicatoria que me resulta graciosa, por su irónica ampulosidad: “El Fénix Rivera al Fénix Romano desde la inmortalidad”. También me dedica el último poema, “Carta de Mayo”. Pero lo más importante es que “Historia del cielo de Buenos Aires”, una de las secciones, trasunta –por una cita, por el nombre de Cielo para los poemas- su acercamiento a Bartolomé Hidalgo y a la poesía gauchesca. |

| |

| |

|

| |

| |

| La editorial Nueva Expresión, que había acompañado los dos números de una revista homónima, albergaba a un grupo de escritores e intelectuales que serían expulsados al año siguiente del PCA por su antiestalinismo. Allí estaban, entre otros, Juan Gelman, Andrés Rivera, Juana Bignozzi, Miguel A. Bustos, Esteban Peicovich, etc. Los “Epitafios de obrería” dan cuenta de una poética preocupada por lo social pero en una línea desenganchada de los viejos modelos boedistas. Copio el primero de los tres: |

| |

“Arcángelo Rossi

generalmente solo en Buenos Aires

o en compañía de sus deudos

-unos pocos trapos- vivió vehemente,

trepado en sus andamios,

en sus silencios matutinos.

Caído parece

Más obrero, más despojo.” |

| |

|

| |

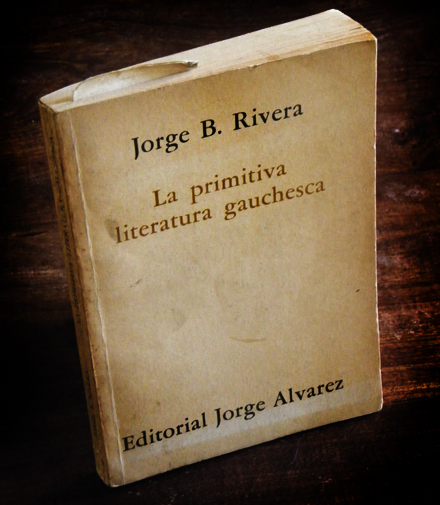

| Hacia 1964 comenzó a elaborar su insoslayable antología La primitiva poesía gauchesca, que Jorge Alvarez editó en 1968. Y ese sello era, por entonces, la caja de resonancia de todo lo nuevo, avanzado, cuestionador. Fue resultado de una labor minuciosa que abarcó “Introducción”, “Noticia biobibliográfica de autores”, la antología cuidadosamente anotada y dos anexos, uno lexicográfico y el otro bibliográfico. Rescataba textos de Manuel de Araucho, Juan G. Godoy, Fray Francisco de Paula Castañeda o Luis Pérez, con una actitud “distinta del cauteloso exilio en que generalmente se las mantiene”. |

| |

| |

|

| |

| |

| Lo ofrecía, modestamente, como ”una herramienta de trabajo”, aunque asimismo reconocía que era “fruto de un sentimiento entrañable”. Para explicarlo, recurría a argumentos muy claros: |

| |

| “Lo gauchesco rioplatense es, de alguna manera, un factor de cohesión con el pasado y una experiencia no desdeñable que pertenece a nuestro patrimonio cultural. Retomar sus fuentes no es un acto de adhesión gratuito a un país y a un ‘estilo’ perimido. Hallaremos aquí (...) un fondo de militancia, de participación vital, que constituye el antecedente de lo más agresivamente perdurable que se haya escrito entre nosotros.” |

| |

|

| |

| A continuación repasaba, con su habitual exhaustividad, los juicios que el género gauchesco generara entre la intelectualidad nacional, los orígenes de la voz “gaucho”, las etapas en que esta forma se desarrolló y su función integrada e identificada “con los sentimientos populares” y opuesta, por tanto, a la retórica neoclásica. Eso no significaba que hubieran sido payadores, sino poetas letrados, lo cual “les ha permitido el acceso a modelos artísticos”, al margen de que reelaboraran una métrica y un lenguaje con raíces folklóricas. Confiaban en que los cantores errantes difundieran su producción, luego de haber sido leída y memorizada, con las inevitables variaciones del caso. |

| |

| Los posibles vehículos de difusión oral, las diferencias entre gauchos y orilleros, el pormenorizado desmontaje de los componentes de la forma diálogo y una presentación biobibliográfica de todos los autores incluidos cierran esta antología, que debería se reeditada, ya que sigue siendo de consulta indispensable para estudiantes, en un extremo, y especialistas, en el otro. |

| |

| El gran salto estaba dado y podemos asegurar que lo completó su Eduardo Gutiérrez, volumen 2 de la Enciclopedia de la Literatura Argentina que dirigía Aníbal Ford. Puedo vanagloriarme de haberlos presentado, en el café que estaba junto a las oficinas del Centro Editor de América Latina, en la Avenida de Mayo. Surgió de ahí una afinidad intelectual que arrojaría como resultado varios trabajos en colaboración, algunos de ellos reunidos muy posteriormente en Medios de comunicación y cultura popular (Legasa, 1983). |

| |

| Aquel ensayo también rescata de las sombras a un gran novelista al que sólo algunos estudios preliminares en la colección El Pasado Argentino le habían prestado atención, pero a quien los críticos “serios” trataban habitualmente con desprecio, desde Alberto Navarro Viola y Martín García Mérou, a fines del siglo XIX. Con la misma precisión de la antología gauchesca, reseña la trayectoria del folletín europeo como antecedente inexcusable, las reacciones del público y de la crítica, los diversos aspectos de la producción del autor: periodismo, crónicas policiales, novelas gauchescas e históricas. Esas 55 páginas fueron el punto de partida obligado para quienes –sobre todo en estas últimas décadas- exploraron el tema. |

| |

| Bueno, creo haber dejado un testimonio directo del pasaje –lo llamé antes salto- que dio Rivera, si bien podríamos leerlo también como una continuidad entre los márgenes. De la marginalidad exquisita y aislada de las neovanguardias de mediados del siglo XX, a la marginalidad de una producción que no había recibido aún, salvo excepciones aisladas, un tratamiento desde la historia cultural que posibilitara ampliar el campo de lo que se consideraba literatura hasta ese momento. De esa manera, lo que luego recibiría el nombre de “estudios culturales” estaba naciendo en la Argentina, aunque luego se los “importara” desde Inglaterra. Jorge Bernardo Rivera estuvo en la sala del parto. |

| |

| |

| |

|