| |

| |

|

| |

| |

| Rivera, o la arqueología |

| |

| |

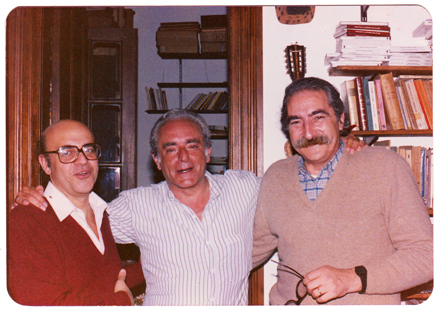

| 1. Unos años antes que a Rivera conocí personalmente a Eduardo Romano, en 1983, en una actividad política, un Congreso universitario del peronismo al final de la dictadura –donde, dicho sea de paso, conocí el ya entonces aceitado mecanismo de pasar la Marcha Peronista para clausurar cualquier intento de debate. Pero en esos años de estudiante de Letras bajo un régimen militar, había ido armando penosamente una biblioteca autodidacta con lo que podía y con lo que encontraba en las ferias de libros usados: algún radar me había llevado a hallar el pequeño libro que Jorge Rivera le había dedicado a Eduardo Gutiérrez y sus folletines gauchescos . Lo comenté con Romano, de quien desconocía todo: "me fascinó este libro y esa línea de trabajo"; Romano se sonrió y me puso en conocimiento de que había una sagrada trinidad llamada Ford, Rivera y Romano, y de que si leía a uno eso incluía leer a los tres, incluido él mismo, y que eso era "una línea de trabajo". Se trataba de la perspectiva que juntos habían inventado a finales de los años sesenta, y en la que me detuve con más precisión en un artículo extenso hace algunos años.1 Para ser sintético: la invención de los estudios sobre culturas populares, en intersección con la cultura de masas, a partir de un armazón teórico complejo que incluía las novedades sesentistas –entre el estructuralismo y la renovación marxista– pero leídas desde un peronismo informado simultáneamente, y en la misma medida, por Jauretche y Gramsci. |

| |

| A eso se le llamó populismo, y era un adjetivo que los tres aceptaban como punto de partida pero al que le negaban cualquier connotación peyorativa. Populismo significaba a la vez una posición política –el peronismo del que no renegarían– y teórica, consistente en mirar con atención la producción simbólica de y destinada a las clases populares, desprovistos de elitismos y a la vez carentes de la actitud que Grignon y Passeron caracterizaron, mucho tiempo después, como “el derecho de pernada simbólico” –ese gesto intelectual de reconocer e instituir legitimidad a los simbolismos “menores” para afirmar, en realidad, la propia posición de poder. El peronismo los colocaba, por el contrario, en posiciones francamente anti-elitistas (y a veces, francamente anti-intelectuales); sus biografías los tramaban con los consumos de masas a los que dedicaban su atención (los tres eran monumentales amantes del tango); pero además, la sutileza de sus lecturas los eximían de populismos groseros o plebeyismos forzados. Munidos de las herramientas de la crítica literaria, propusieron someter la cultura de masas a análisis complejos y agudos, afirmando que esos materiales resistían la prueba y la pasaban airosos. Su populismo era irreverencia y transgresión: un viejo populismo, como afirmó Sarlo en Escenas de la vida posmoderna en 1994, que escapaba de la circularidad epistemológica que obligaba a preocuparse por un objeto simplemente por su consumo de masas. Para Ford, Rivera y Romano, esa preocupación era una decisión militante y política: significaba construir una sociedad democrática, y en ese camino reivindicar el derecho al simbolismo de las clases populares, demostrar la riqueza de sus culturas, analizar los modos en que la cultura de masas se tramaba con los deseos y expectativas de esas clases y grupos. |

| |

| |

|

| |

| |

2. Por ese conocimiento accidental y primario, entre 1984 y 1999 trabajé y estudié con Eduardo Romano: entre 1988 y 1997, con Aníbal Ford. En todos esos años, conocí y traté y leí a Jorge Rivera; me desmayé ante las honduras de su biblioteca, intenté hacer funcionar una computadora en su casa –infructuosamente: el procesador era él y su memoria monstruosa, y no toleraba reemplazos–, comprobé y disfruté la calidez y la inteligencia asombrosa de su conversación. Y lo leí, del derecho y del revés.

En 1986 trabajaba en la industria editorial como diagramador y armador de originales, y tuve el orgullo de producir su La investigación en comunicación social en la Argentina, que publicó Puntosur un año después. Leí el libro en las galeras, conseguí uno de sus primeros ejemplares; estaba terminando mi carrera de Letras, y ese libro fue uno de los empujones que me desplazaron hacia el análisis cultural y los estudios en cultura popular. Años después, tras su fallecimiento, encontré en sus archivos las fichas originales, los centenares de hojas mecanografiadas en las que Jorge había relevado, una por una, todas las publicaciones –libros, artículos, fascículos, revistas– que entre 1945 y 1985 hubieran analizado los fenómenos de la cultura popular y de masas en la Argentina. De esos mismos años fue El escritor y la industria cultural, producido al interior del sistema de fascículos del Centro Editor de América Latina a comienzos de los años 80 pero felizmente reeditado a fines de los 90, que permanece como una monumental historia del trabajo intelectual en la Argentina desde la colonia hasta la contemporaneidad. Y antes, publicado veinte años atrás aunque recién lo pudimos leer en los ochenta, descubrimos La primitiva literatura gauchesca, que Jorge Álvarez editó a finales de los años sesenta, una joya del trabajo arqueológico que Rivera hacía tan, pero tan bien, y que le permitía demostrar la trama compleja de las relaciones entre poetas letrados y culturas populares orales en la invención de la cultura argentina.

No busco aquí revisar una obra extensa y compleja, de más de veinte libros e infinidad de artículos y fascículos –un género que Rivera cultivó con esmero y felicidad en el Centro Editor. Nombro tres libros apenas, los que sencillamente cambiaron mi vida y mis perspectivas. Del resto de su obra, apenas señalo que sin ella poco sabríamos hoy sobre periodismo, historieta, tango, gauchesca, folletines, policiales, cuentos populares o la obra de Roberto Arlt. En suma: que la historia de nuestra cultura sería, nada menos, mucho más pobre. Y especialmente, mucho menos democrática y plural. |

| |

| |

|

| |

| |

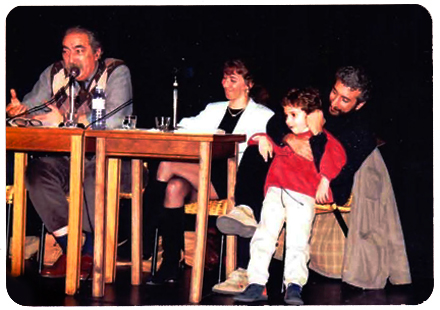

| 3. Pero además, su generosidad. A comienzos de los años noventa se interesó por mis primeros pasos en el estudio de las culturas deportivas. Fetichista del libro como objeto privilegiado de difusión de la producción intelectual –se había iniciado como poeta muy joven, y publicó hasta poco antes de su muerte–, me insistió en que ese trabajo tenía que volverse público. No conforme con su insistencia, poco más o menos que le ordenó a su entonces editor en Atuel que recibiera mi original.2 Y unos meses después nos acompañó a presentarlo. Tengo aún una foto de esa noche: Rivera está haciendo reír a todo el auditorio, mientras desgrana las razones por las que estudiar el fútbol es perseverar en aquella “línea de trabajo”. La felicidad de Jorge consistía en saber que había ganado la pelea cultural que, junto a Ford y Romano, había inventado treinta años antes: que lo que habían construido como conocimiento marginal y periférico a las academias y los saberes legítimos podía ocupar, gracias a ellos, las bibliotecas y las universidades. |

| |

| |

|

| |

| |

4. El populismo de Rivera no se limitaba a una posición teórica y política, sino que se expandía en la preocupación por lo marginal, lo periférico, lo insólito, lo inaudito, lo inadvertido –y en todo ello, también por las clases populares. Por eso fue nuestro arqueólogo: fue aquel que descubría todos los orígenes porque, simplemente, los tenía en la memoria, porque los había buscado, porque había inventado la arqueología de la cultura popular y de masas. Y en su rastreo minucioso de la minucia, produjo Postales electrónicas, su mejor libro, a la vez delicioso, original e imprescindible, y cuyos artículos, merced al increíble descuido por la obra de Rivera en la Argentina –el diario Clarín lo había despedido sin mayores explicaciones muchos años antes–, habían sido publicados previamente en diarios uruguayos.

Seguramente, con mucha menor difusión que los gurúes de la posmodernidad, la hibridación y el descoleccionamiento. Rivera era la descolección permanente, como práctica vital e intelectual; pero condenado a ese destino sudamericano de lo periférico, y también, dolorosamente, de cierto ninguneo. La magnitud de su obra y de su trayectoria –también institucional: dirigió la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires entre 2001 y 2003– merece mucha más memoria, y mucha más lectura, que la que le dedicamos. Decir esto en el contexto de un conjunto de textos en su homenaje puede sonar contradictorio: pero que ésta sea la primera vez, tras siete años de su muerte, me permite asegurarlo. |

| |

| |

|

|

| Notas |

|

1 Alabarces, Pablo (en colaboración con Valeria Añón y Mariana Conde): “Un destino sudamericano. La invención de los estudios sobre cultura popular en la Argentina”, en Alabarces, Pablo y Rodríguez, María Graciela (editores): Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular. Buenos Aires, Paidós, colección Estudios de comunicación/28, 2008, pp. 261-280. |

|

2 Ese libro fue Cuestión de pelotas, que co-escribimos con María Graciela Rodríguez en 1996.

|

|

| |

|

|

| |

| |

| |

|